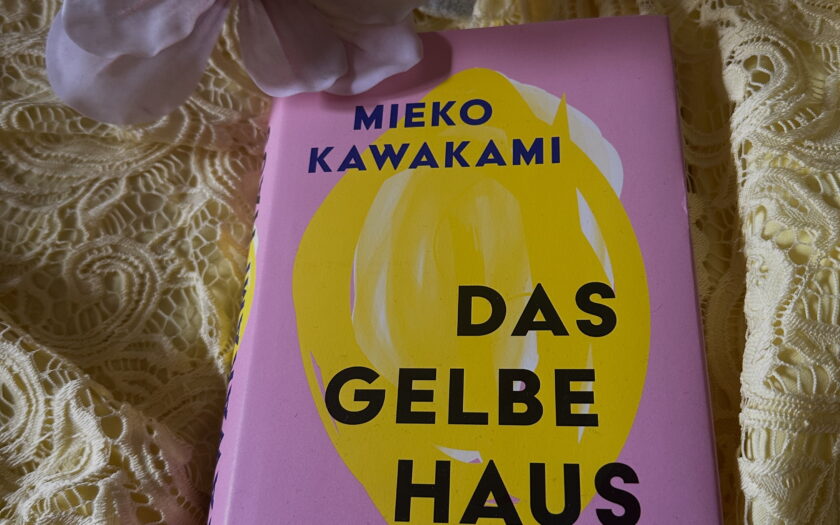

Mieko Kawakami hat mit Das gelbe Haus ein Buch geschrieben, das mich sofort gepackt hat. Nicht nur wegen der Geschichte, sondern wegen der Atmosphäre, der Referenzen, der stillen Melancholie, die zwischen den Zeilen liegt. Es war, als würde ich durch ein Fenster in meine eigene Jugend schauen – mit all ihren Unsicherheiten, Sehnsüchten und Obsessionen.

Im Zentrum steht die 17jährige Hana, die in einem heruntergekommenen Wohnkomplex in Tokio lebt – arm, isoliert, ohne Vater, mit einer Mutter. Sie arbeitet nachts in Bars und wird in der Schule gemobbt. Schließlich flieht sie aus ihrem Elternhaus. Zuflucht findet sie bei Kimiko, einer älteren Frau aus dem Nachtleben, die sie aufnimmt, bekocht und ihr ein Gefühl von Sicherheit gibt. Gemeinsam eröffnen sie eine kleine Bar, in der sie Stammgäste bewirten, Karaoke singen und sich eine Art Wahlfamilie aufbauen.

Mit der Zeit schließen sich weitere Frauen an: Ran, eine ehemalige Hostess, und Momoko, die aus einem reichen, aber lieblosen Elternhaus stammt. Die vier Frauen leben zusammen in einem windschiefen Haus, das ihnen von einem Barbesitzer überlassen wird – das gelbe Haus. Es wird zum Symbol für Gemeinschaft, für Hoffnung, für ein Leben jenseits der Norm. Doch die Idylle ist brüchig. Geld bleibt knapp, die Jobs sind prekär, und langsam rutscht Hana in eine kriminelle Parallelwelt ab: Scheckkartenbetrug, Ausnutzung durch Clanbosse, moralische Grenzverschiebungen.

Der Roman springt zwischen Gegenwart und Vergangenheit. In ihren Vierzigern stößt Hana auf einen Zeitungsartikel über Kimiko, die wegen Freiheitsberaubung angeklagt ist. Die Nachricht reißt alte Wunden auf und zwingt Hana, sich ihrer Vergangenheit zu stellen. Kawakami erzählt diese Geschichte aus Hanas Ich-Perspektive, in ruhigem Ton, mit viel Gespür für Zwischentöne und soziale Realitäten. Es ist ein Roman über weibliche Solidarität, über das Überleben am Rand der Gesellschaft und über die Frage, wie viel Freiheit in einem Leben möglich ist, das von Armut und Ausgrenzung geprägt ist.

Kawakami schreibt leise, aber eindringlich. Ihre Sprache ist klar, fast nüchtern, und gerade deshalb so wirkungsvoll. Die Figuren sind verletzlich, aber nie weinerlich. Es geht um Einsamkeit, um das Gefühl, nicht dazuzugehören, um die Suche nach einem Ort, der sich wie Zuhause anfühlt. Das gelbe Haus ist dabei mehr als nur ein Gebäude – es ist ein Symbol für Erinnerung, für Kindheit, für das, was war und vielleicht nie ganz weggeht.

Was mich besonders berührt hat: die Selbstverständlichkeit, mit der Kawakami popkulturelle Referenzen in ihre Erzählung einwebt. Es ist kein Namedropping, sondern ein Lebensgefühl. Ich habe mich oft wiedererkannt – in den Gedanken, in den Songs, in den stillen Momenten, in denen man sich fragt, ob das Leben irgendwann klarer wird.

Das gelbe Haus ist kein lauter Roman. Aber er hallt nach. Für mich war es eine der schönsten Lektüren dieses Jahres – weil sie mich nicht nur berührt, sondern auch erinnert hat. An eine Zeit, die längst vorbei ist, aber manchmal ganz nah kommt. Wenn man die richtige Musik hört. Oder das richtige Buch liest.