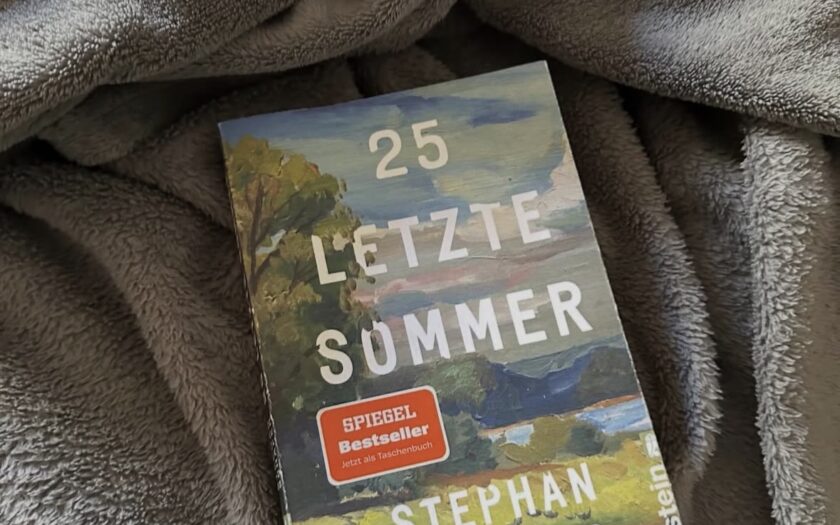

„25 letzte Sommer“ von Stephan Schäfer beginnt mit einer Idee, die neugierig macht: Ein Mann zählt die verbleibenden Sommer seines Lebens und hält inne, um zu prüfen, wie bewusst er seine Zeit eigentlich lebt. Daraus hätte ein leiser, offener Roman entstehen können.

Stattdessen wirkt das Buch auf mich von Anfang an stark konstruiert. Es zeigt nicht, es erklärt. Es lädt nicht ein zum Nachdenken, sondern drückt einem die Lösung förmlich ins Gesicht. Die Fragen des Romans richten sich weniger aus der Handlung heraus an die Lesenden, sondern werden direkt formuliert, fast wie Aufgaben zur Selbstreflexion.

Das Thema wird dabei nicht subtil und liebevoll in die Geschichte eingefädelt, sondern frontal vorgetragen. Szenen dienen vor allem dazu, eine Botschaft zu transportieren. Gedanken sind klar benannt, Gefühle eindeutig ausgestellt. Für Ambivalenz, für leise Verschiebungen oder offene Räume bleibt kaum Platz.

Der Ton kippt dabei häufig ins Kitschige und Überspitzte. Die Sprache ist glatt, manchmal bemüht poetisch, aber selten lebendig. Figuren wirken weniger wie Menschen mit eigenen Widersprüchen als wie Mittel zum Zweck. Dadurch entsteht Distanz statt Nähe. Jede Aktion, jede Szene wirkt konstruiert, damit auch wirklich der letzte Leser die Botschaft des Romans versteht.

So liest sich „25 letzte Sommer“ von Schäfer eher wie ein kurzer Bericht über ein Lebensthema als ein Roman, in dem man sich verlieren kann. Als Wohlfühlroman funktioniert das Buch nicht, weil es zu sehr erklären will, wie man fühlen und leben sollte. Am Ende bleibt eine gute Ausgangsfrage, aber auch der Eindruck, dass sie dem Text mehr im Weg stand, als dass sie ihn getragen hat.